新闻资讯

泉城“芯”力量丨徐现刚:以晶铸魂,破局“卡脖子”的半导体领跑者

在数字浪潮奔涌的今天,集成电路产业已成为驱动未来的“科技心脏”。从手机芯片到人工智能,从新能源汽车到航天探索,每一项技术突破的背后,都凝聚着集成电路领域科技人才的智慧与汗水。他们以纳米为尺、以创新为刃,在方寸之间雕琢未来,在无声处铸就国之重器。为更好地宣传科技人才,营造好的创新创业氛围环境,市科技局推出“集成电路领域科技人才宣传专题——泉城‘芯’力量”,旨在展现这群“追光者”的坚守与突破:记录实验室里的日夜攻坚,解码生产线上的精益求精,传递人才与产业共生的“芯”故事。

徐现刚,山东大学晶体材料国家重点实验室主任,山东大学新一代半导体材料研究院院长,《人工晶体学报》专业委员,“中国晶体协会”理事,山东大学教授,国家杰出青年基金获得者。

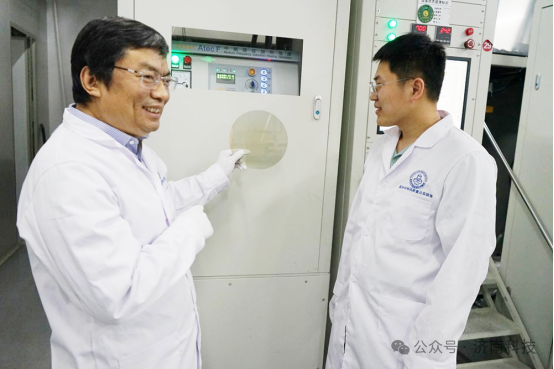

在山东大学晶体材料全国重点实验室的生长间里,12英寸碳化硅(SiC)单晶衬底熠熠发光。看似普通的晶体,是国产相控阵雷达探测距离提升3倍的“核心密码”,是新能源汽车充电时间缩短至1/3的“动力引擎”,更是中国半导体产业突破“卡脖子”技术的“战略基石”。而它的“锻造者”,正是晶体材料全国重点实验室、教育部新一代半导体材料集成攻关大平台主任徐现刚——一位用三十年光阴熔铸“中国芯”的领军科学家。

一、从“追光者”到“破局者”,科研初心系家国

1982年,来自山东泰安农村的徐现刚考入山东大学物理系,从此与半导体结下一生之缘。他在攻读博士期间师从晶体材料学家蒋民华院士,埋下了“科技报国”的种子。“科研要瞄准国家急需”,蒋院士的这句话,成为他科研生涯的“指南针”。

1995年起,徐现刚先后赴德国、加拿大、美国深造。在加拿大期间,他用短短数月攻克了困扰研究所3年的半导体薄膜生长难题;在美国期间,他深度参与半导体产业化,却始终心系祖国;2000年,他自愿放弃国外企业高薪,毅然举家回国。

回国初期,面对国内宽禁带半导体材料“长不出、长不好、难加工”的困局,顶住国外专家“你们连炉子都不会烧”的嘲讽,徐现刚在实验室墙上写下“破局”二字,下定决心,冲破限制,解决这一“卡脖子”难题,服务国家战略。

二、从“理论重构”到“产业突围”,二十年磨剑铸“国芯”

碳化硅是宽禁带半导体材料的典型代表,受到长期的技术封锁和产品禁运。徐现刚团队选择从最底层理论破局:创新性提出“成核控制理论与能级调控结合”方案,自主设计研发晶体生长设备,让晶体生长从“盲人摸象”变为“精准调控”,将微管、螺位错密度等直接影响碳化硅使用的缺陷从每平方厘米数百个降至零。

这一突破背后,是常人难以想象的坚守:二十年来单晶炉全年365天持续运行,春节期间即使团队成员放假回家,徐现刚也坚守一线,不放过实验过程的每一丝变化;为优化工艺,上千次实验记录填满四个档案柜,泛黄沾满石墨的纸页上“失败”“调整温度”“再试”的字迹层层叠叠,2014年4月15日,实验记录上终于写上了“成功”。这标志着他首次实现了国内高纯半绝缘衬底技术的突破和国产化。

在研发过程中,徐现刚率领团队构建起百余项核心专利群、首个半绝缘碳化硅军品标准的“技术护城河”,成果应用于先进战机、制导武器等国防装备,让“中国芯”成为国家安全的“硬核盾牌”;突破8英寸n型碳化硅制造核心技术,助力新能源汽车充电时间缩短至20分钟以内、续航提升20%,为产业“换道超车”注入“中国芯”动力。基于上述两类成果,他为推动我军武器装备升级换代和国民经济建设做出重大贡献。

徐现刚深知,科研成果的价值在于“从实验室走向生产线”。他不仅转让近二十项碳化硅专利,支撑孵化出碳化硅业内唯一上市公司天岳先进及头部企业南砂晶圆等,使我国碳化硅衬底产能跃居全球前列;更培养了大批产业界人才,为我国碳化硅产业的发展奠定了人才基础。国家权威杂志高度评价:“几乎碳化硅半绝缘衬底领先企业的先导技术及领军人才都具有‘山大基因’”。

随着中国碳化硅企业的崛起,曾经全球碳化硅领域市占率超60%的美国“霸主”企业Wolfspeed却长期依赖旧有的6英寸晶体技术,8英寸晶体的增产计划因良率不足陷入僵局,市场占有率大幅降低,近日更因债务危机破产重组。在徐现刚的引领和支撑下,我国碳化硅企业实现了从“替代者”到“规则制定者”的跨越。

三、从“严师”到“引路人”,实验室里的“人才密码”

在实验室公告栏上,徐现刚手写的“科研三问”格外醒目:“这个问题国家需要吗?这个方案能落地吗?这个数据经得起推敲吗?”他对学生的要求近乎严苛:“晶体生长容不得0.1℃的误差,科研更容不得0.1%的侥幸。”

但学生们更记得他的温度:深夜加班时悄悄放在桌上的热粥,论文被拒时逐字修改的批注,毕业季为每人定制的晶体纪念品。这种严慈相济的培养模式,让实验室成为宽禁带半导体领域的“黄埔军校”:20年来,他指导的50余名博士生中,4人成长为国家级人才,18人成为高校教授,25人成长为企业技术骨干。学生们说:“徐老师教会我们的,不仅是技术,更是‘不忘初心’的信念。”

四、以“芯”为笔,书写科技自强新篇章

如今,徐现刚的办公室里仍挂着一张泛黄的照片:2000年刚回国时,他向学校借款购买生长炉及配套加工设备,开始了单晶生长的研发历程。“那时候,我们连手套都要省着用。”他说,“现在,我们有了超净间、12英寸研发线,但不变的是‘科技报国’的初心。”

从乡村学子到科技领军者,从追光探索到破局攻坚,徐现刚用三十年光阴诠释了“科技工作者的使命”——既要坐得住“冷板凳”,更要站得稳国家战略坐标。他带领的团队,不仅让“中国芯”改写了全球宽禁带半导体材料竞争格局,更用“二十年磨一晶”的执着,为青年人树立了光辉的榜样:真正的科学家,要把个人理想铸进国家重大需求,用科技自立自强的担当,书写属于中国的辉煌篇章。